今月のテーマは浮世絵。

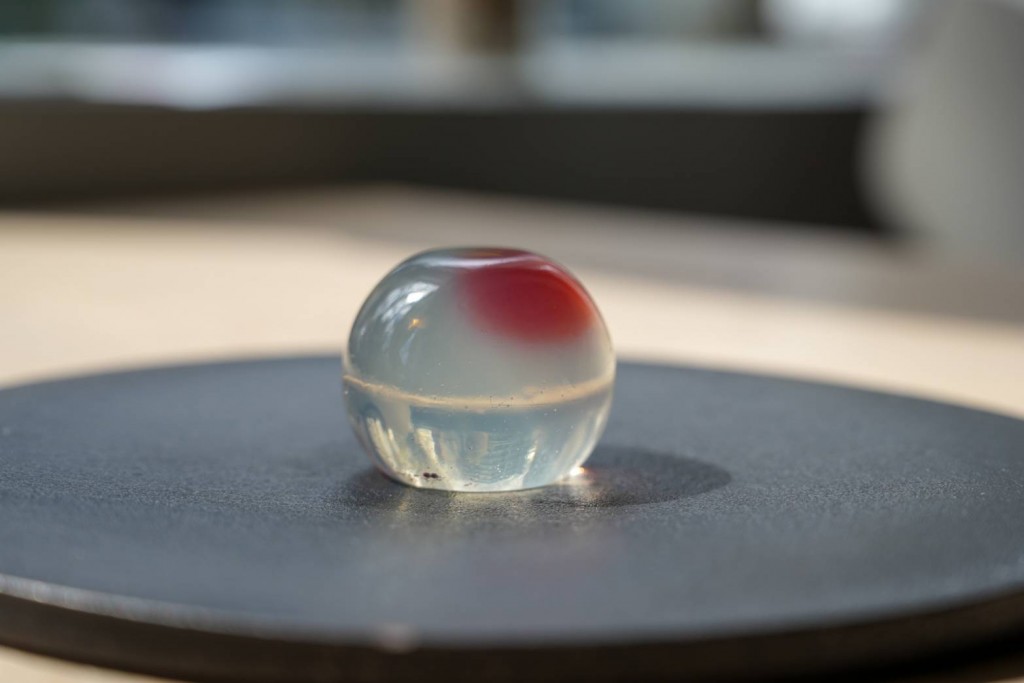

まだらまどろむ

浮世絵界きっての愛猫家として知られる絵師、歌川国芳。常に複数匹の猫を飼い懐に猫を抱いて作画していたと伝えられています。

猫を描いた作品も多く、自身の自画像にも必ず猫が登場します。

今回の菓子は、特に国芳が好んでいたという斑猫をモチーフにしたこなしで、庭石に見立てた刻みアーモンドと黒豆入りの黒ごま餡を包みました。

肌に当たる空気が暖かくなり始めた今日この頃、猫達がそこかしこで寝そべる姿もそろそろ見られるでしょうか。

国芳の膝に抱かれた猫も、その温もりで微睡んでいるかもしれませんね。

作・千葉瑞葵

原材料:大手芒 砂糖 黒胡麻 黒豆 アーモンド ササニシキの米粉 羽二重粉 /竹炭パウダー

雪中の筍

雪の中、筍を掘っている浮世絵を見つけました。筍は春の旬のものなのにどうして雪の中なのだろうと思っていたら、中国の「二十四孝」という親孝行が特に優れた人物24人の話を記した書籍の中の一人、孟宗の親孝行のお話からのもので、浮世絵師・鈴木春信が「孟宗」を若い女性に見立てて描いたというものでした。【筍堀 浮世絵】で検索していただくと見ることができます!

病のふちの大切な母のために、食べたいと言った「筍」を、雪の中、ないとわかっていながらも泣きながら掘っていたら、突然あたり一面に筍が生えてきたというお話です。

この逸話から「孟宗竹」と名付けられた竹が生まれ、孟宗竹の筍は現在の人々にも春の訪れを告げています。

お母さんの筍ご飯が食べたいな~と思う頃♡

合わせ餡羊羹と、筍とフキのはちみつレモンの錦玉羹の二層仕上げです。

親孝行してますか?

原材料:大手芒 小豆 砂糖(国内製造) 筍 フキ 国産レモン はちみつ 卵白 寒天

花いかだ

茶道における炉から風炉に変わる時期は、この日に。という決まりはなく「そろそろ」と感じた頃にということなのだそうです。

この「そろそろ」という感じを菓子にしてほしいと淡交社なごみの企画「バイヤーが選ぶ春・初夏の和菓子」をジュンティーニ・キアラさんに推薦いただき作らせていただきました。

春と初夏の間を、桜の花が川を筏の様に流れていく風情に「そろそろ」をイメージし、外郎に桜の花の塩漬け錦玉羹クラッシュをのせ、バタフライピーハーブのブルーで餡を絞りました。

淡交社なごみに掲載いただいた菓子をお持ち帰りいただけるように調整しております。

原材料:大手芒 砂糖(国内製造) 白玉粉 上新粉 片栗粉 桜の花の塩漬け/金箔

かろやか

茶道に身を寄せるとざわついた心が整います。湯を沸かす炎が己の魂と、リンクするという不思議を感じます。

「炉」のときは「しずか」に、「風炉」になると「かろやか」に。

かろやかな味わいを表現してみたくて、尊敬する紅さんにご相談させていただいて、ピンクグレープフルーツの蒸留水とクロモジの蒸留水を作っていただき錦玉羹に仕上げました。

和ハーブの効果も加わって心がかろやかになるでしょう。

淡交社なごみに掲載いただいた菓子をお持ち帰りいただけるように調整しております。

原材料:砂糖(国内製造) ピンクグレープフルーツ 黒文字 ローズヒップハイビスカス 寒天

渾身の桜餅

和菓子の中で何が一番好きですか?と問われたら、いの一番に「桜餅!」桜餅の季節をどんなに心待ちにしていたか♡そんな私は、桜餅の葉っぱはもちろん食べる派です!なので、桜の葉はどのくらい塩味を残すか、葉の厚みは厚いとバリバリしてはいけません。薄すぎても味気がなくていけません。手の感覚でちょうどよい厚みを選別します。

もっちりとした道明寺のお餅、中のこしあんはすうっととけるような口どけ

極上の桜餅をお楽しみくださいー!

今月は、桜が咲く時期までのご提供となります。

原材料:北海道小豆 砂糖(国内製造)道明寺粉 桜の葉

まめいちと浮世絵の化学反応

来月の事にはなるのですが、『浮世絵』をテーマに和菓子教室を開催させていただく事になりまして、それにあたり、浮世絵の世界にどっぷりはまっております。丁度、大河ドラマも「べらぼう」江戸時代のメディア王、出版社の社長、浮世絵師の総合プロデューサー蔦屋重三郎のお話なので、毎週日曜日も欠かさずチェック!楽しみにしています。

大河ドラマを楽しむためにも、『浮世絵』を知るためにも、蔦重?時代背景?調べてみましょう!

そもそも浮世絵とは、江戸時代に盛んだった木版画のことで、庶民の日常生活や美しい風景、有名な歌舞伎役者、美人画を描いた芸術品です。葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳、喜多川歌麿、東洲斎写楽、聞いたことのある名前ばかりです。みんな浮世絵師です♪

大河ドラマの主人公、蔦重こと蔦屋重三郎は、なんだかすご い総合プロデューサーらしいのです!!

蔦重は、江戸幕府公認の遊女屋が集まる遊郭、吉原に生まれました、親が離婚したため7歳の時に母と別れて、吉原入口付近に店を構える引手茶屋(客の希望を聞き妓楼と遊女を手配する茶屋)「蔦屋次郎兵衛店」を経営している喜多川氏の養子となり幼少期を過ごします。23歳くらいの時に、お店の一角を間借りして書店・貸本屋「耕書堂」をOPEN!遊女たちに本を貸したりもしていました。蔦重の根底には常に【吉原を元気にしたい!沢山のお客様で賑やかにしたい!】というものでしたので、その思いから湧き出る行動が総合プロデューサー メディア王へと突き進んで行くわけです。遊女評判記『一目千本』を初出版するのですが、この際の出版の仕方、人の心理を巧みに読み取り、情熱で人を巻き込み、熱意でやり切る所など圧巻ですので、「べらぼう」第3話ご覧ください♪(え⁉何がすごいのかの説明になってないじゃないか!って!語りつくせない事に気がつきましたのです(;^_^A毎週日曜日大河ドラマをお楽しみに!!)

時代背景としては、田沼意次の勢いのある政治がありました。財政再建。商業を発展させようというところにも目を向けたため文化も発達しました。(蔦重の成功の裏側には田沼意次のある意味自由な政治があったからとも言われています)その後、天明の大飢饉、浅間山の大噴火と天災が相次いで起こり、米騒動!幕府も緊急事態宣言!米を送るなどするが状況は変わらず、米の値も一気に上がり、民衆の不満は爆発し、江戸近郊で一揆が勃発!それもこれも田沼意次が悪いと、政権から転がり落とされ、変わって松平定信が政権を担うようになります。そのことにより寛政の改革、贅沢禁止だよー!あの大奥だって贅沢は禁止なんだよー!という時代に入って行きます。(寛政の改革はあまりにも締め付けが厳しかったということもあり、こんな歌が詠まれたくらいです「白河の 清き魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき 」あぁ濁った田沼意次の時代が恋しいの~)

浮世絵だって贅沢品ですので、大ピーンチ!

大ピンチでも、幕府に呼び出されようが何しようがビンタされようが罰金取られようが、あきらめないのが蔦重のひるまない精神のすごいところ! なにしたら『面白いかな』に果敢にチャレンジしてゆくのです

私も、蔦重のひるまない精神を見習って『まだ誰も見たことのない和菓子を作る!!』を突き詰めて、『仙台の和菓子屋なんか面白いことやってるぞ!仙台に行ってみるか!』となり『仙台に沢山のお客様が遊びに来てくださり賑やかになる』そして!!『杜の都がさらに元気になる!!』情熱と熱意でべらぼうだーーー!

第二週目・三週目・四週目の土曜日曜に!浮世絵和菓子を創作しますよ!お楽しみにですー♡